Medicina tradicional basada en la biodiversidad y la cosmovisión Nn’anncue Ñomndaa

-

29 mayo 2024

-

Por Tannia Quiñones, Soledad García, Ever Sánchez

Autores(as): Tannia Alexandra Quiñones-Muñoz1*, Soledad García-Morales2, Ever Sánchez-Osorio3

Entrevistadore(a)s: Guadalupe Antúnez, Karla Daniela Ramírez Castrejón, Carlos Jesús Díaz Chávez

1 Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) – Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco AC (CIATEJ). Tecnología Alimentaria. *taquinones@ciatej.mx

2 Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) – Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco AC (CIATEJ). Biotecnología Vegetal. smorales@ciatej.mx

3 Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) – Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Instituto de Investigaciones Sociológicas. esanchez@iisuabjo.edu.mx

En los últimos años, con la ocurrencia de fenómenos extraordinarios ambientales y pandémicos, se han reactivado los saberes ancestrales de los pueblos originarios, como los amuzgos (Nn’anncue Ñomndaa). Tales saberes, fortalecidos con las prácticas de los sabedores y los recursos regionales, han brindado las bases para la sostenibilidad de dichas poblaciones y sus territorios.

Los amuzgos son un pueblo originario ubicado en la Región Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que viven en los municipios de Xochistlahuaca, Ometepec y Tlacoachistlahuaca, en Guerrero; y en los municipios de San Pedro Amuzgos y Santa María Ipalapa, en Oaxaca. La forma de vida de los amuzgos se visualiza como una interacción entre el cosmos, el individuo y el medio ambiente, incluyendo la participación de eventos sobrenaturales, una concepción particular del sentir-pensar-se, en y con el mundo. La medicina tradicional del pueblo amuzgo es parte importante de su sostenibilidad, en donde se integran los saberes ancestrales, los recursos naturales y la cosmovisión propia Nn’anncue Ñomndaa, para el mantenimiento de la salud y la cura de enfermedades de la población. Este sentir-pensar-saber también se encuentra presente en otros ámbitos de la vida amuzga: organización social, política, economía, cultura, otros. En el ámbito de la salud, las figuras que se relacionan con el cuidado de la salud incluyen parteras, hueseros, rezanderos/rezanderas (cantores/cantoras), llamadores de espíritus, yerberos/yerberas, entre otros; a partir de este saber las enfermedades reconocidas por los amuzgos están relacionadas con la pérdida del equilibrio entre el medio ambiente que los rodea, así como con las cuestiones físicas y espirituales.

La biodiversidad del territorio amuzgo (entendiendo el territorio como un espacio-tiempo de relaciones con el ecosistema) le permite al pueblo indígena proveerse de los recursos naturales para el desarrollo de su medicina tradicional. Según los registros de campo del proyecto CONAHCYT No. 322656 (Cosmovisión Nn’anncue Ñomndaa: patrimonio biocultural emergente para la salud, alimentación y justicia ambiental) las enfermedades más frecuentes en su población, y nombradas bajo su cosmovisión, son espanto, empacho, coraje, antojo y nahual. Fueron las enfermedades principales nombras por las personas entrevistadas.

- El espanto hace referencia al sentir susto, es una enfermedad originada por una fuerte y repentina impresión (episodio traumático), por ejemplo, por el encuentro con animales peligrosos, objetos inanimados o entidades sobrenaturales, que pudieran amenazar la integridad física y/o emocional del individuo.

- El empacho es la enfermedad que se caracteriza por trastornos digestivos, principalmente en infantes, y es ocasionado por la ingesta de algunos alimentos o sustancias no alimenticias, que se “pegan” en el estómago o los intestinos.

- El coraje o “muina” es el estado emocional de disgusto que afecta la salud de quien lo experimenta, con diversos síntomas, siendo el empacho uno de ellos.

- El antojo es una necesidad de satisfacer un deseo, es común en mujeres embarazadas y generalmente el deseo a cumplir tiene que ver con el consumo de algún alimento en particular.

- El nahual se describe como el don de una persona para transformarse en un animal o algún fenómeno metereológico; otra cara del nahual es el “Alter ego” que sería el animal o fenómeno metereológico en el que se proyecta un individuo, el cual, si enferma o muere, tendrá el mismo efecto en el individuo (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

Otra actividad que también se acompaña por médicos tradicionales son los partos, junto con la atención de la madre y el infante, donde puede incluirse el levantamiento de mollera caída en bebés, y la inflamación de pies y síntomas propios de un parto, en la madre. Se mencionan además enfermedades “modernas” como el cáncer, la diabetes y enfermedades del corazón, para las que también han mencionado tratamientos amuzgos, principalmente con el uso de plantas regionales, incluyendo raíces, hojas y cortezas de árboles.

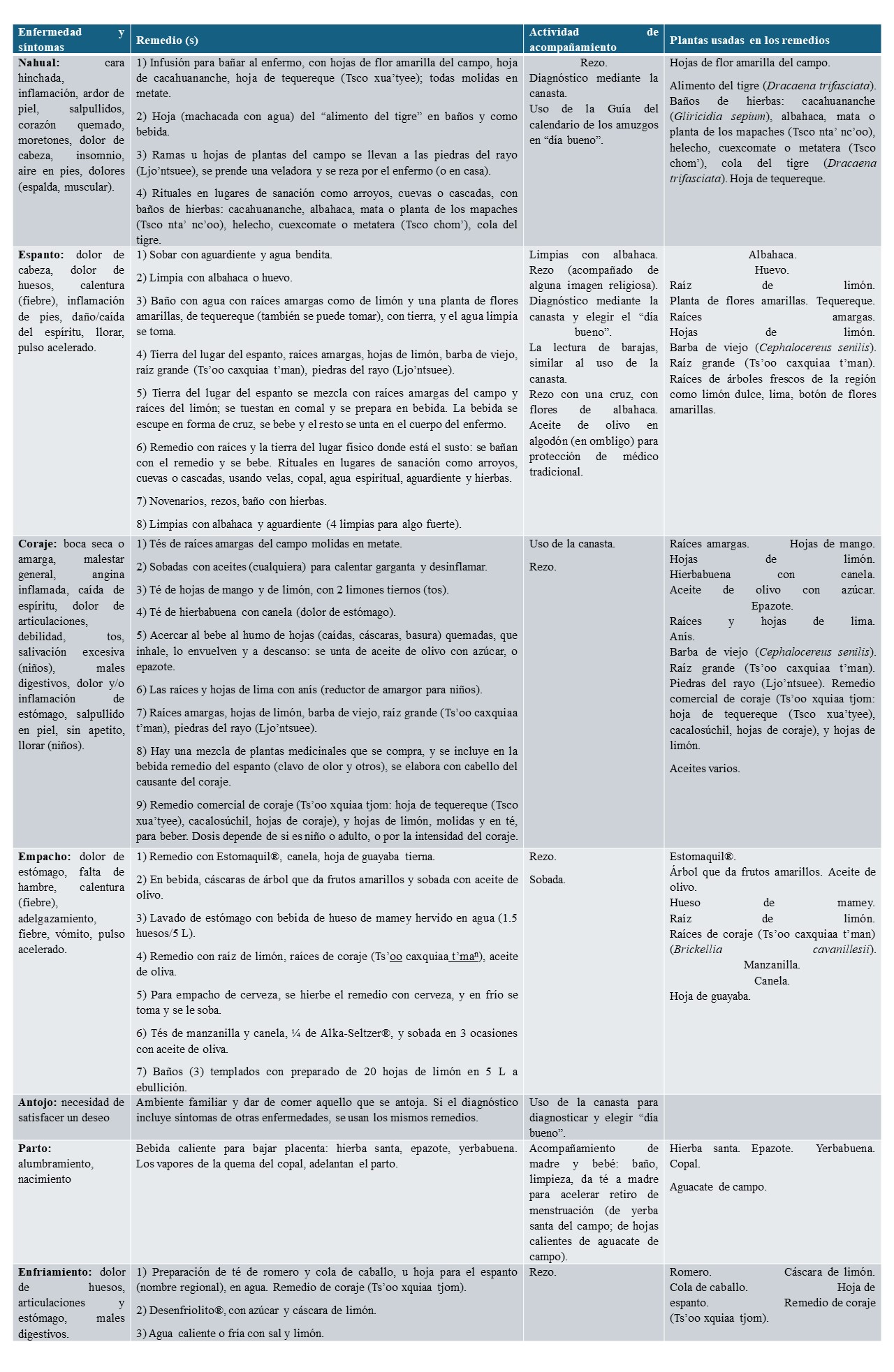

Las plantas, remedios y enfermedades Nn’anncue Ñomndaa se reportan en la Tabla 1. Algunas de las plantas conocidas que se utilizan en la medicina tradicional Nn’anncue Ñomndaa, para tratar las enfermedades de los amuzgos son albahaca, epazote, yerbabuena, romero, cola de caballo, mango, mamey, sábila, limón, canela, lima, naranja, guayaba, cola de tigre, cacahuananche y aceite de olivo; más adelante se mencionan algunas de las propiedades validadas científicamente atribuidas a dichas plantas, lo que respalda, el uso tradicional dado por los amuzgos. En diálogo con los sabedores y sabedoras tradicionales, se menciona el uso de utensilios para el diagnóstico de las enfermedades, entre los que se encuentra el uso de “la canasta”, en donde se pregunta la enfermedad que habrá que tratar y el remedio adecuado, del mismo modo el uso de la baraja. En el mismo diálogo, se externa la preocupación por mantener estas prácticas tradicionales, ya que la medicina tradicional amuzga, en su mayoría, se desarrolla por individuos de edades avanzadas, quienes han observado, poco interés en las nuevas generaciones. En este sentido, una de las estrategias contempladas en el proyecto CONAHCYT, marco de las entrevistas, consiste en documentar las prácticas de la medicina tradicional, así como promover su divulgación, para contribuir a la preservación de estos conocimientos ancestrales.

Tabla 1. Enfermedades, remedios y plantas de la medicina tradicional Nn’anncue Ñomndaa.

La experiencia de los médicos tradicionales en el tratamiento y cura de enfermedades, se observa en la aplicación de los remedios, junto con las actividades de acompañamiento, y en los eventos que sean necesarios, es decir, las veces necesarias y la aplicación de remedios en mezcla, si así lo indica la experiencia, además del uso de rezos y aditamentos como plantas, flores, veladoras, alimentos, imágenes, cruz, aguardiente, animales comestibles, etc. A continuación, se mencionan algunas de las propiedades atribuidas para plantas mencionadas en la medicina tradicional Nn’anncue Ñomndaa, con respaldo científico y a partir del cual, se puede inferir los efectos benéficos presentados en los remedios utilizados entre las comunidades que integran a esta región.

Albahaca (Ocimum carnosum Link & Otto — Labiatae), se le atribuyen efectos en trastornos digestivos, hemorragia nasal o vaginal y reumas (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

Epazote (Teloxys ambrosioides (L.) Weber — Chenopodiaceae), se le atribuyen propiedades antihelmínticas, antibiótico (vs Echerichia coli, Pseudomona aeruginosa y Staphylococcus aureus, y los hongos Candida albicans, Trichoderma viride y Aspergillus aegyptiacus), vermífugo (vs Ascaris lumbricoides), estimulante respiratorio, relajante muscular (liso), antiulceras y antiparasitario (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

Yerbabuena (Mentha piperita L.), se le atribuyen propiedades como anti úlceras, anti espasmódico, antiinflamatorio, anti peroxidación lipídica, anti obesidad, anti cancerígeno, antidiabético, participe en la inmunomodulación, reducción del síndrome del intestino irritable, efecto contra dolor de cabeza y reductor de complicaciones gastrointestinales (Loolaie et al., 2017).

Romero (Rosmarinus officinalis L.), se le atribuyen propiedades como antioxidante, antimicrobiano (Nieto et al., 2018), anti obesidad, anti diabética, efectos anti hiperlipidemicos y anti hiperglucémicos (Sedigui et al., 2015), actividad anti tumoral, efecto anti inflamatorio, anti pirético, actividad colerética y hepatoprotectora, y anti cancerígena (Akshay et al., 2019).

Cola de caballo (Equisetum robustum Engelm. var. affine Engelm.; Equisetum robustum Engelm.; Equisetum hyemale L. var. affine (Engelm.) A. A. Eaton), se le atribuyen propiedades como la antitumoral, citotóxica, antiespasmódica, diurética, antiinflamatoria, hepatoprotectora (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

Mango (Mangifera indica), se le atribuyen propiedades diversas y a sus diferentes partes como la anti diabética (Zarasvand et al., 2023), antioxidante y potencial prebiótico (Serna-Cock et al., 2016), antiviral, antiinflamatoria, anticancerígena, hepatoprotectora, antihemorrágica, anti tétano, analgésica y antipirética, efecto profiláctico en riñón, antiulceras, antilipidémico (Masud Parvez, 2016)

Mamey (Pouteria sapota), se le atribuyen propiedades de neuroprotección (Lakey-Beitia et al., 2017, 2019), antioxidante (Ozcan et al., 2014), con actividades terapéuticas en desordenes del metabolismo, gastrointestinales, neuropsicológicas y cardiovasculares (Zanwar et al., 2014; Mirshekar et al., 2018; Yang et al., 2020) y anticancerígeno (Prabhu et al., 2018).

Canela (Cinnamomum verum Jacq.), se le atribuyen propiedades como la antibacteriana, nematicida, estrogénico, antioxidante, anestésica, relajante muscular, depresora de sistema nervioso central, citotóxica, carminativa, xenobiótica y mitogénica (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

Cola de tigre (Dracaena trifasciata), se le atribuyen propiedades hemolíticas, antiinflamatorias, antimicrobianas, antiproliferativas, citotóxicas (Thu et al., 2021), y contra artritis reumatoide (Ahmed et al., 2022).

Cacahuananche (Gliricidia sepium (Jacq.) Steudel), se le atribuyen propiedades como antiinflamatoria, antiespasmódica, diurética e hipotérmica (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

Conclusiones

La riqueza tradicional de los pueblos originarios tiene un valor que se ha mantenido a lo largo de generaciones. Esta herencia de conocimientos invaluables tiene un respaldo empírico que ha apoyado a la permanencia de tales tradiciones, permitiendo que no se dejen perder. Pero, además, las prácticas tradicionales Nn’anncue Ñomndaa tienen respaldo científico como se ha visualizado en la descripción de las propiedades validadas científicamente. La intención de divulgaciones como la que presentamos, es hacer visible la importancia de los conocimientos ancestrales, que como ejemplo de oro les presentamos con la comunidad Nn’anncue Ñomndaa.

Referencias

Ahmed S, John P, Paracha RZ, Bhatti A, Guma M. (2022). Docking and Molecular Dynamics Study to Identify Novel Phytobiologics from Dracaena trifasciata against Metabolic Reprogramming in Rheumatoid Arthritis. Life 12, 1148. https://doi.org/10.3390/life12081148

Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana (2009). Universidad Nacional Autónoma de México. http://medicinatradicionalmexicana.unam.mx/index.html

Kompelly A, Kompelly S, Vasudha B, Narender B. (2019). Rosmarinus officinalis L.: an update review of its phytochemistry and biological activity. Journal of Drug Delivery and Therapeutics 9(1); 323-330. http://dx.doi.org/10.22270/jddt.v9i1.2218

Lakey-Beitia J, González Y, Doens D, Stephens DE, Santamaría R, Murillo E, Gutiérrez M, Fernández PL, Rao KS, Larionov OV, Durant-Archibold AA. (2017). Assessment of Novel Curcumin Derivatives as Potent Inhibitors of Inflammation and Amyloid-β Aggregation in Alzheimer's Disease. J Alzheimers Dis. 60(s1): S59-S68. http://doi.org/10.3233/JAD-170071

Lakey-Beitia J, Kumar D J, Hegde ML, Rao KS. Carotenoids as Novel Therapeutic Molecules Against Neurodegenerative Disorders: Chemistry and Molecular Docking Analysis. Int J Mol Sci. 2019 Nov 7;20(22):5553. http://doi.org/10.3390/ijms20225553

Loolaie M, Moasefi N, Rasouli H, Adibi H. (2017). Peppermint and its functionality: A Review. Archives of Clinical Microbiology 8(4): 1-16. http://doi.org/10.4172/1989-8436.100053

Masud Parvez GM. (2016). Pharmacological Activities of Mango (Mangifera Indica): A Review. J Pharmacogn Phytochem 5(3):01-07.

Mirshekar MA, Sarkaki AR, Farbood Y, Gharib Naseri MK, Badavi M, Mansouri MT, Haghparast A. (2018). Neuroprotective effects of gallic acid in a rat model of traumatic brain injury: behavioral, electrophysiological, and molecular studies. Iran J Basic Med Sci, 21:1056-1063. http://doi.org/10.22038/IJBMS.2018.29639.7165

Nieto G, Ros G, Castillo J. (2018). Antioxidant and Antimicrobial Properties of Rosemary (Rosmarinus officinalis, L.): A Review. Medicines 5(98): 1-13. http://doi.org/10.3390/medicines5030098

Ozcan T, Akpinar-Bayizit A, Yilmaz-Ersan L, Delikanli B. (2014). Phenolics in human health. International Journal of Chemical Engineering and Applications, 5(5): 393-396. http://doi.org/10.7763/IJCEA.2014.V5.416

Prabhu DS, Selvam AP, Rajeswari VD. (2018). Effective anti-cancer property of Pouteria sapota leaf on breast cancer cell lines. Biochemistry and Biophysics Reports, 15: 39-44. https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2018.06.004

Sedighi R, Zhao Y, Yerle A, Sang S. (2015). Preventive and protective properties of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) in obesity and diabetes mellitus of metabolic disorders: a brief review. Current Opinion in Food Science 2: 58-70. http://doi.org/10.1016/j.cofs.2015.02.002

Serna-Cock L, García-González E, Torres-León C. (2016). Agro-industrial potential of the mango peel based on its nutritional and functional properties. Food Reviews International 32(4): 364-376. https://doi.org/10.1080/87559129.2015.1094815

Thu ZM, Oo SM, Nwe TM, Aung HT, Armijos C, Hussain FHS, Vidari G. (2021). Structures and Bioactivities of Steroidal Saponins Isolated from the Genera Dracaena and Sansevieria. Molecules 26, 1916. https://doi.org/10.3390/molecules26071916

Yang K, Zhang L, Liao P, Xiao, Zhang F, Sindaye D, Xin Z, Tan C, Deng J, Yin Y, Deng B. (2020). Impact of gallic on gut health: focus on the gut microbiome, immune response, and mechanisms of action. Frontiers in Immunology 11, 580208. http://doi.org/10.3389/fimmu.2020.580208

Zanwar AA, Badole SL, Shende PS, Hegde MV, Bodhankar SL. (2014). Chapter 80 Role of gallic acid in cardiovascular disorders. In: Watson RR, Preedy VR, Zibadi S. (Ed.) Polyphenols in Human Health and Disease, Academic Press, San Diego, Vol. 2, pp. 1045-1047. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-398456-2.00080-3

Zarasvand SA, Mullins AP, Arjmandi B, Haley-Zitlin Antidiabetic properties of mango in animal models and humans: A systematic review. Nutrition Research 111: 73-89. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2023.01.003

Notas

Anteriores

Colaboración internacional: estudiante del CIATEJ realiza estancia en el Sincrotrón de Stanford

24 mayo 2024

Dr. José Daniel Padilla de la Rosa, investigador de la Unidad de Tecnología Alimentar...

Leer másFortaleciendo la Cooperación Científica: Estancia Técnica del CIATEJ en Uruguay

17 mayo 2024

Zahaed Evangelista Martínez (Responsable Técnico) Élida G...

Leer másTransformando la quercetina para combatir enfermedades

17 mayo 2024

Dra. Iliana del Carmen Barrera Martínez Investigadora por México, comisionada a la Un...

Leer más